.jpg?width=3000&height=2000&name=what-is-topic-daas-now%20(1).jpg)

「 DaaS がどのようなサービスかよくわからない」

当記事をお読みの方は上記の疑問をお持ちではないでしょうか。当記事ではDaaSの基本から導入する場合の選択肢、選択基準を解説します。メリットやデメリット、おすすめのDaaSも解説しているので、ぜひ自社で導入検討時に役立ててください。

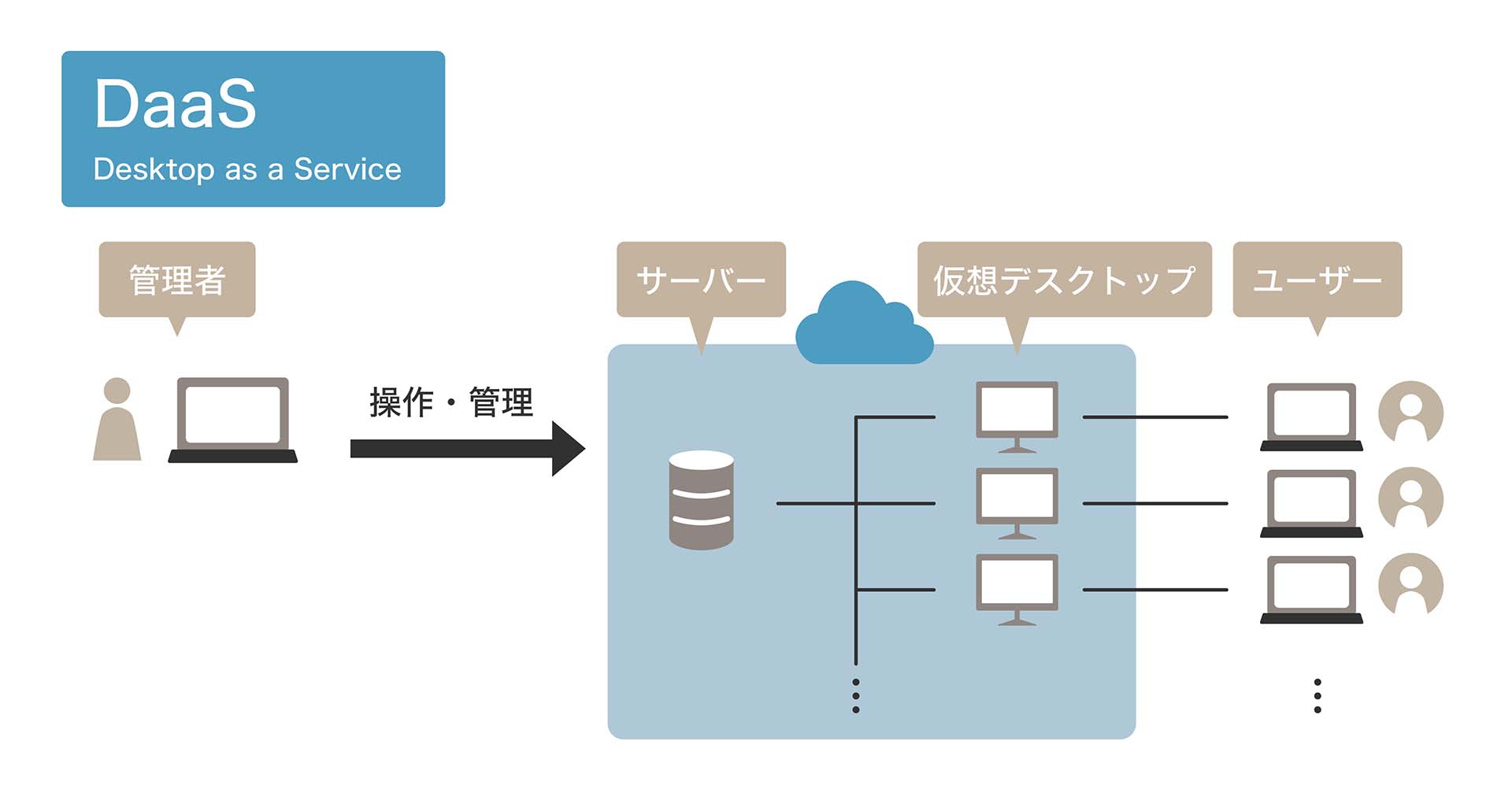

DaaSとはそもそもなにか

DaaSはDesktop as a Serviceと呼ばれ、ネットワークを経由してオンプレミス環境においてVDI環境をクライアント端末に導入して利用するサービスです。 DaaSは簡易の端末でも高いパフォーマンスを発揮できます。DaaSの特徴はサービス提供プランにより異なり、おもに3種類の 「 プライベートクラウド 」や「バーチャルクラウド」、「パブリッククラウド」 から目的や用途にあわせて選択できます。また、DaaSには3種類の展開方式が用意され、 「フルクローン方式」や「リンクローン方式」、「ネットワーク方式」 から選べます。

DaaSにはおもに3種類存在する

DaaSには3つの種類にて提供形態が用意されており、各企業は自社に相応しい提供形態から選択して利用することが求められます。DaaSで提供されている種類は 「プライベートクラウド」と「バーチャルクラウド」、「パブリッククラウド」 です。これらの提供形態の特徴とメリットを交えて詳しく解説していきます。

バーチャルクラウドDaaS

バーチャルクラウドDaaSではクラウド上に構築された IaaS や PaaS 上に展開しています。 そして、その環境におけるVDIを使用する方法をいいます。このDaaSにおける特徴として、高性能なセキュリティが確保され、独自にカスタマイズしやすい特徴があります。バーチャルクラウド環境を利用したDaaSを導入する各企業の環境にあわせて、オリジナルのVDI環境を各クライアント端末に割り当てられるサービスです。

プライベートクラウドDaaS

プライベートクラウドDaaSは自社サーバーに独自に構築されたクラウドを介してVDIを構築し提供する方法 になります。VDI環境は高性能のセキュリティ性を確保し、安定運用が可能です。企業はOSやアプリケーション、セキュリティなど自由にカスタマイズして運用管理が行えるサービスです。

パブリッククラウドDaaS

パブリッククラウドDaaSは共有するクラウド環境でVDIを不特定複数の企業に割り当てる方法 です。パブリッククラウドDaaSは多くの提供先の企業でシェアして使用します。そのため導入費用は低価でカスタマイズ面は低く、セキュリティ面でも脆弱性が発生するデメリットがあります。しかし、企業独自でサーバーを管理するなどOSの手動アップデート更新やメンテナンスなどが不要になるメリットがあるサービスです。

DaaSの3つの展開方式

DaaSには以下3つの展開方式があります。

- フルクローン式

- リンククローン式

- ネットワークブート式

フルクローン式

フルクローン方式はマスターとなる1台のVDIを作り、複製して各ユーザーに展開する方法です。 利用予定のユーザー数分だけVDIを複製します。各ユーザーは割り当てられたVDIに対して、自由にアプリケーションの追加ができます。

リンククローン式

リンククローン方式は1台のVDIのOSイメージを複製し、ユーザーが共有して利用する方法です。 最初に作る1台のVDIのOSイメージはマスターイメージとも呼ばれます。各ユーザーは同じ環境(マスターイメージ)を利用することになります。リンククローン式の場合、アプリケーションの追加ができません。もし追加したい場合には、マスターイメージ自体を変更する必要があります。

ネットワークブート式

ネットワークブート方式は自分のデスクトップの利用シーンをデータファイルとして作成します。 ユーザーは起動したいタイミングでインターネットを経由し、データファイルを使って、VDIを起動します。

フルクローン方式、リンククローン方式の場合、ユーザーはアクセスするのみでVDI環境を利用できました。しかし、ネットワークブート方式の場合、VDIを利用するためのファイルをユーザー側でも保持しておく必要があります。それによりユーザーはオンラインにてデータファイルを活用してVDIを使用することが可能です。

DaaSの種類の選び方

導入目的に合致するDaaSを選択するためには、先述した3種類(バーチャルクラウドDaaS、プライベートクラウドDaaS、パブリッククラウドDaaS)の中からいずれかを選択する必要があります。また利用するDaaSによって展開方式が異なることも頭に入れておきましょう。当項では、検討する際に重要となるポイントをわかりやすく解説します。

セキュリティの強さで選ぶ

DaaSはセキュリティを向上させることが目的の1つなので、セキュリティの強さを考えてサービスを選択しなければなりません。基本的に セキュリティが1番高いのは、プライベートクラウドを利用したDaaS です。プライベートクラウドは、自社専用のクラウド環境を利用するため組織のセキュリティポリシーに準拠した回線を利用できます。次いでバーチャルクラウドも同様の理由で、カスタマイズされたセキュリティ構築が可能です。

一方、パブリッククラウドは、他の企業も利用できるサービスであるためセキュリティ構築の面ではプライベートクラウドより劣ります。とはいえ、パブリッククラウドは専門家によってインフラが管理されており、脅威がないかを定期的にモニターされているため、一定のセキュリティは確保されています。

また、どのサービスを選択しても、

外出先で使用されるPCは

シンクライアント

となるので、紛失したとしても個人情報が漏えいする心配はありません

。そのため、セキュリティを考慮したサービス選択では、自社のセキュリティポリシーとセキュリティ構築のレベルを鑑みて、どのサービスを選択するかを考えます。

コストの低さで選ぶ

システムを運用していく上では、運用コストを考えることも必要です。優れたサービスでも、得られるメリットに対してコストが過大であれば企業運営上の問題となります。そのため、自社環境との適合性やセキュリティの高さと運用コストを勘案しなければなりません。 DaaSにかかるコストは、サービス形態によって大きな違いがあります。 安い順に見てみると「パブリッククラウドDaaS」「バーチャルクラウドDaaS」「プライベートクラウドDaaS」という並びです。 やはりカスタマイズ性が高いものはコストが高い傾向にあります。

運用のしやすさで選ぶ

プライベートクラウドはセキュリティの面で優れていますが、ネットワークやサーバーの運用に関して専門的な知識を持つエンジニアが必要です。加えて導入までの期間も長くなる傾向があるため、運用する場合はコスト、時間、エンジニアの有無を考慮した上で導入しなくてはなりません。

その点パブリッククラウドは、こうした構築の必要がなくそのまま利用できるので、導入期間も短く手軽です。

厳格なセキュリティが必要なサービスでなく、運用の容易さで選ぶのであればパブリッククラウドが向いている

でしょう。

また、バーチャルクラウドは、コスト、導入期間、カスタマイズ性において上記2つの中間に位置します。「プライベートクラウドを組むほどでもないがパブリッククラウドでは不安がある」という場合に適用できるサービスです。

自社の環境への適応具合で選ぶ

DaaSを選択する際に、自社の環境や業務にどの程度適応できるのかを考える必要があります。

DaaSの利用を検討するのは、現状の課題を解決できる手段の1つとして考えているためでしょう。課題とは多くの場合、業務において発生します。よって、導入するDaaSが業務に適応できなければ本末転倒となってしまいます。

自社への適応として考える必要があるのは以下の項目です。

- 既存システムやアプリケーションがDaaSと連携できるか

- DaaSにアクセスする際のセキュリティ要件を満たせるか

- プライベートクラウドDaaSなら、精通した技術者がいるか

- パブリッククラウド、バーチャルクラウドDaaSなら、そのクラウドに精通した技術者がいるか

既存の業務に影響が少なく、課題の解決や相乗効果を見込めるDaaSを選択しましょう。

サポート体制の充実度で選ぶ

DaaSを選択する際にサポート体制の充実度も1つの選択基準になります。

パブリッククラウド、バーチャルクラウドDaaSの場合、契約によってはクラウド事業者のサポートを受けられます。DaaSごとにサポートの充実度が異なるため、サポートが充実したDaaSを利用すれば、安心して利用可能です。

サポートの充実度は以下で測るとよいでしょう。

- 質問対応のスピード感

- 質問対応の丁寧さ

- 実際の対応例

- サポート可能な時間帯

- サポートの連絡方法(電話、メール、チャットなど)

サポートが充実したDaaSを選ぶことで、利用時に困った際にも早い解消が可能です。 課題の解決や社内への早い浸透が期待できます。

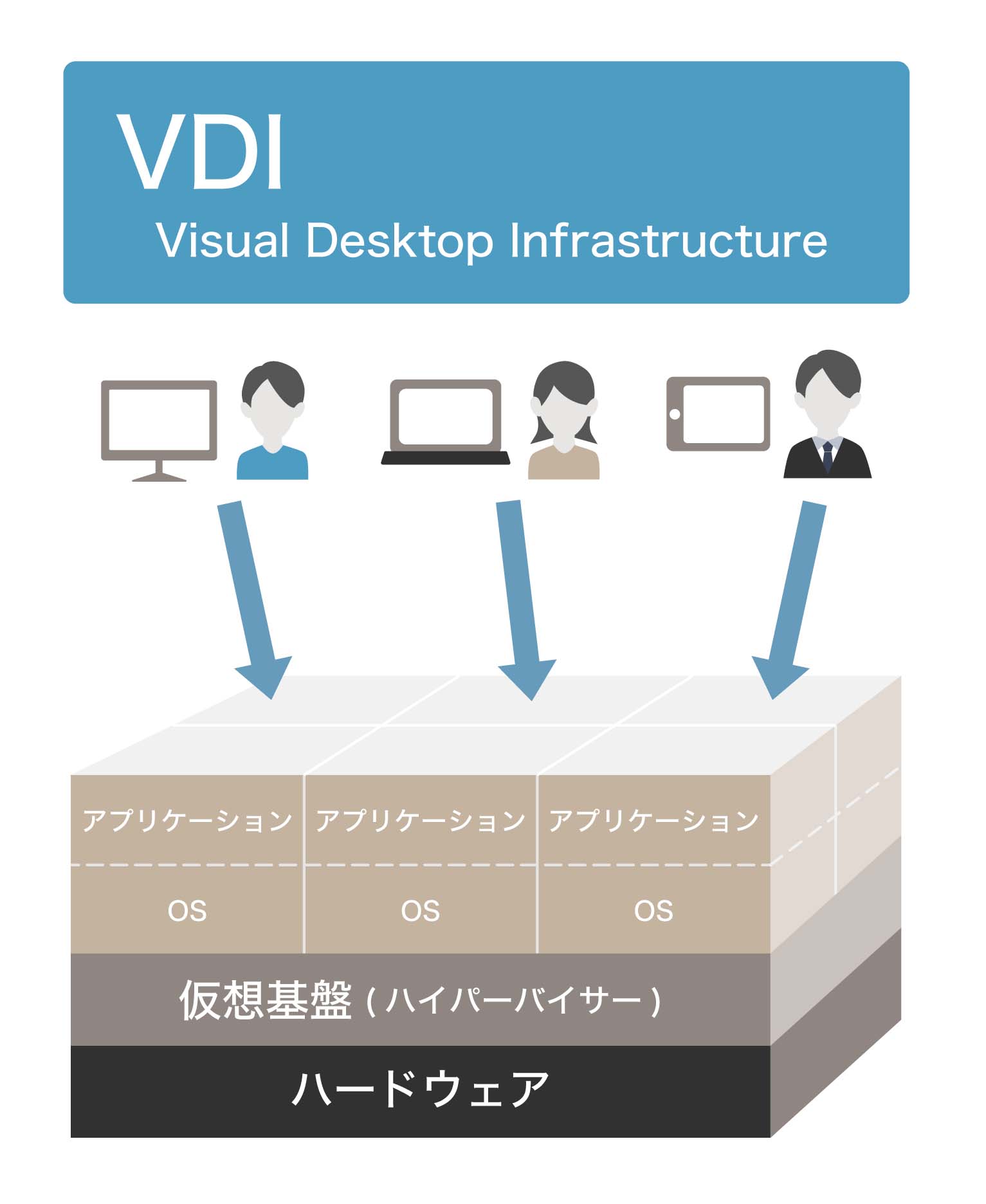

DaaSと仮想デスクトップ(VDI)の違い

DaaSとVDIは、エンドユーザーに

仮想化

デスクトップを提供するソリューションという面では共通していますが、異なるものです。

DaaSはクラウドベースのソリューションであり、ハードウェアやソフトウェアのインストールを必要とせず、デスクトップの迅速な導入と管理を可能にします。

一方、

VDIは基本的にオンプレミス型のソリューションであり、企業は自社のハードウェア上に

仮想デスクトップ

を導入し、管理します。

VDIはオンプレミス運用がベースとなるため、複雑で維持するために多くのリソースを必要としますが、セキュリティと制御が強化されるという利点があります。さらに、VDIはDaaSよりも多くの機能とカスタマイズ・オプションを提供できます。

そのため、

基本的な目安としてVDIはオンプレミス環境を構築可能な大企業向けであり、DaaSは手軽さという面から中小企業も利用しやすいサービス

です。

DaaSとシンクライアントの違い

シンクライアント(thin client)は、リモートサーバーを扱う仕組みです。

シンクライアントでは、ソフトウェアやデータ処理をアクセス先のサーバーで行います。アクセス元となるパソコンはクライアントと呼ばれ、手元で文字の入力やカーソルの操作のみが可能です。データはアクセス先のサーバーに保存されます(クライアント側には保存されません)。

違いというよりは、シンクライアントを実現する方法の1つがDaaSだと考えましょう。

VDIのメリット

DaaSとVDIでは、導入や運用によるメリットに違いがあります。ここでは、VDIを導入・運用することによりどのようなメリットがあるのかを解説します。

カスタマイズがしやすい

VDIは、DaaSとは異なりオンプレミスでの導入が基本

です。そのため、カスタマイズに関してより高い柔軟性があります。さまざまなオペレーティングシステムやアプリケーションも選択できるため、

ニーズにあわせてデスクトップをカスタマイズできます。

さらに、CPU、メモリ、ストレージなどのハードウェアを自由に選択できるため、業務のニーズに合った細かいスペックを指定して構成可能です。DaaSでもある程度の選択はできますが、オンプレミス稼働でのVDIは自社で細かくカスタマイズできるため、より繊細にシステムの選定ができます。

自社で運用管理ができる

VDIのデスクトップ・イメージは社内のサーバーにホストされ、社内で管理・運用できます。

これは、サードパーティプロバイダーによってデスクトップがホスト・管理されるDaaSとは対照的です。

企業は、特定のニーズにあわせてイメージをカスタマイズでき、独自のアップデートやパッチの管理もできます。特に、すでにサーバーを所有している企業やサーバーをリースする予定の企業にとっては、よりコスト効率の高い方法となります。

自社で環境を整えて利用できるため、ベンダー次第で利用ができなくなるDaaSよりも信頼性と継続性の面で優れています。

DaaSのメリット

DaaSは外部サービスベンダーが提供するVDI環境で、おもに以下のようなメリットがあります。DaaSはVDI環境の導入にあたり、従来のデスクトップ環境と比べ、初期投資を抑えることが可能です。

また、パブリッククラウドのDaaSを利用するとユーザー数や拡張、縮小が柔軟に対応できます。DaaSは高いセキュリティ性を確保し、企業での運用負荷を低減させ、業務効率化が図れる環境です。そのため、従来の企業独自のサーバーやクライアント端末のようにメンテナンスやシステム障害が発生しても外部ベンダーが対応してくれるので負担が低減されるメリットがあります。

セキュリティを強化できる

DaaSはクラウド上からセキュリティを強化できます。 会社以外での仕事やテレワークなどの機会が増え、社外にPCを持ち出す機会も同時に増えています。その際に端末の紛失や情報漏えいなどさまざまなトラブル等のリスクを抑えることが重要です。DaaSはVDI環境を各クライアント端末に導入することで、端末自体の機能を最小限に抑え、データは直接サーバー上に保存することで、万が一端末を紛失した際の情報漏えいを未然に防ぐことができます。こうして、DaaSではクライアント端末の紛失からのデータ漏えいのリスクを最小限に抑えることが可能です。

データ管理を一元化できる

DaaSを利用することで データを1つのプラットフォーム上で管理できるため、データの一元化が可能になります。 複数のツールやクラウドソフトを使用せずに管理できるため、業務効率化が図れます。DaaSはオンプレミス環境のクラウド上で運用管理が可能であり、クライアント端末1台ずつの管理から全体的な管理に移行し、OSアップデートやアプリケーションのインストール、セキュリティ対策バッチ、データ保存など利用している全ての端末に対応できるサービスです。DaaSの運営管理は提供しているベンダーが行い、全ての端末を一括管理し必要に応じて環境変更や更新が可能で業務効率化につながります。

運用負荷を軽減できる

DaaSを利用することで、運用負荷を軽減できるメリットがあります。

従来、VDIを実現しようとすれば、自社でさまざまな運用も担当する必要がありました。例えばセキュリティ管理やパッチ適用、ネットワークやコンピューティングリソースの監視などです。もちろん、ハードウェアのメンテナンスも自社で対応する必要がありました。

しかしDaaSはクラウドを利用するため、上記はクラウド事業者の管轄になります。 自社でさまざまな運用の負荷を軽減できるため、本来集中したい業務にリソースを集中できることがDaaSを利用するメリットです。

DaaSを導入することにより、メンテナンス、アップグレード、バックアップを手作業で行う必要がなくなるため、ITチームの運用負荷を軽減できます。その結果、ITチームがより重要な業務に注力しやすくなり、企業は新製品やサービスの開発などに集中できるでしょう。 さらにDaaSはカスタマイズが容易なため、小規模なスタートアップから大企業まで、どのような組織にも適しています。導入に時間をかける必要もなく、フレキシブルなシステムによりサービスや自社の成長にあわせて拡張も可能です。

また、DaaSではパフォーマンスの低下、ダウンタイム、その他の技術的な問題を心配する必要はありません。その分、企業はデータベースを迅速かつ容易にカスタマイズし、特定のニーズに対応しやすくなります。

働き方改革を推進できる

DaaSを利用することで、企業は従業員に対し、インターネットを通じて同じデスクトップ環境を提供できます。このため、

テレワークや働き方改革の推進に大きく役立ちます。

テレワーク環境が充実すれば、従業員はより快適で生産性の高い場所で柔軟に仕事ができるようになります。例えば、ホームオフィスで仕事をしたい社員もいれば、カフェやコワーキングスペースで仕事をした方が生産的だと感じる社員もいるでしょう。従業員に働く環境の選択を与えることで、企業はより健全で活気のある労働環境を用意できます。

DaaSがもたらすテレワークのメリットとして、従来のオフィス環境から脱却し、従業員のコラボレーションやクリエイティブな思考を促進できるという点が挙げられます。テレワークは、ストレスを軽減し、生産性を向上させる方法の1つです。ビジネスにおけるワークスタイルの革新を促進する方法として、DaaSは手軽に導入できる有用なソリューションです。

コストを低く抑えられる

DaaSを利用すればコストを低く抑えられるメリットがあります。

先述した通り、DaaSを利用することで、さまざまな運用コストの抑制が可能です。運用コストだけでなく、初期導入のコストや増設時のコストも低く抑えられます。

VDIの場合は新規導入時のサーバー選定、購入、構築が必要でした。また負荷が大きくなり、リソースや台数を増やす場合にも、同等のコストが必要です。一方でDaaSであれば、これらはクラウド事業者が担当してくれます。特に負荷に応じたリソースの増減に対応しやすく、スピード感が高い対応が可能です。

コストを低く抑えつつ、スピード感を持った対応もできることがDaaSを利用するメリットといえます。

BCP対策としての効果が期待できる

DaaSはBCP対策としての効果を期待できるメリットがあります。

VDIのようにオンプレミス環境で運用する場合には、災害時に復旧が難しく、場合によってはデータごとなくなってしまいます。一方でDaaSであれば、世界各地にあるデータセンターに配置が可能です。万一、複数箇所のデータセンターが災害に見舞われても、被害がなかったデータセンターで復旧できます。

クラウド事業者が世界中に展開しているデータセンターを利用できるため、BCP対策を有効に進められることがDaaSのメリットです。

DaaSのデメリットと対処法

VDIとDaaSを比較すると、DaaSを利用するメリットは多くあることを解説しました。しかし、DaaSにもVDIと比較した場合のデメリットがあります。

デメリットは以下の通りです。

- インターネット環境が整っていない場所で利用できない

- 動作が不安定になる場合がある

- セキュリティはベンダーに依存している

デメリットへの対応策と一緒に確認していきましょう。

インターネット環境が整っていない場所で利用できない

DaaSはインターネット環境が整っていない場所では利用できません。

DaaSはクラウドサービスです。クラウドはインターネットや専用線を経由した利用を前提としているため、接続できなければ利用できません。

しかし、VDIの場合でも社内網や専用線などを経由して接続することになります。よってインターネットを利用できる分、DaaSの方が利用しやすい環境が広い場合が多いです。よって大きなデメリットとして考える必要はないでしょう。

いずれにせよ、DaaSはネットワーク環境が整っていないと利用できない点は頭に入れておいてください。

動作が不安定になる場合がある

DaaSは動作が不安定になる場合があります。

DaaSは多くの場合、インターネットを経由して利用するサービスです。よってユーザーが利用するインターネット環境によって動作の安定性に影響を及ぼす可能性があります。

またネットワーク以外でも、以下の原因で動作が不安定になる場合があります。

- クラウド事業者側のトラブル

- DaaSで接続するサーバーの負荷状況

快適に利用できない場合には、以下の対応をしてみましょう。

- クラウド事業者への問い合わせや、別リージョンでの展開

- インターネット環境の見直し

- サーバー性能の増強

セキュリティはベンダーに依存している

DaaSはクラウドサービスのため、セキュリティをベンダーに依存することになります。 クラウドサービスは自社でセキュリティ対策を実施したいと考える場合には、不向きな利用形態です。

もちろん、各クラウドでは強固なセキュリティ対策が実施されています。しかし、より安全な環境を確保したいと考える場合には以下を検討してください。

- アクセス制限をする(利用権限や認証の強化)

- セキュリティサービスを追加する(サードパーティも含む)

クラウド事業者が提供するセキュリティは高水準なものが多いです。それでも、より安全に利用したいと考える場合には、追加の対策を用意しましょう。

注目度の高いDaaS一覧

各クラウド事業者がDaaSを提供しています。注目度が高いサービスとして以下を紹介します。

- Azure Virtual Desktop

- Amazon Workspaces

- Citrix DaaS(Google Cloud)

Azure Virtual Desktop

Azure Virtual Desktop(旧 Windows Virtual Desktop 、以下AVD)はAzureで利用できるDaaSです。

AVDではWindows10,11のデスクトップ環境を利用できます。Windowsを利用しますが、追加のライセンスコストは不要です。また需要に合わせて、アクセス先となる仮想マシンの性能を選択、変更できるため、コストの最適化も可能となります。

WindowsのDaaSを利用したい場合や、Azureを利用している企業の第1候補となるでしょう。

AVDについて解説した記事もあわせてご覧ください。

AVDとは?構築・接続手順、メリットやWindows 365との違いなどを解説

Amazon Workspaces

Amazon WorkspacesはAWSで利用できるDaaSです。

Windows、 Linuxのデスクトップ環境を利用できます。特徴はアクセス先となる仮想マシンの性能を選べるだけでなく、高度なセキュリティ機能を利用できることです。例えば以下があります。

- 証明書ベースの認証

- 画面転送通信の暗号化

- 保管データの暗号化

すでにAWSを利用している企業はぜひ利用してみましょう。

Citrix DaaS(Google Cloud)

Citrix DaaSはGCP(Google Cloud Platform)が提供するDaaSの1つです。 GCPでは利用したいプラットフォーム、OSごとにDaaSの名称が異なっています。

Citrixの他にも以下が用意されています。

- itopia

- Nutanix Frame

- VMWare

- Workspot

上記のようにさまざまなプラットフォームに対する仮想デスクトップを利用できることがGCPのDaaSの特徴です。利用してみたいDaaSがある場合には、GCPの利用開始を検討してみてください。

DaaSを導入した事例

以下はDaaSを導入した企業の事例です。

- 株式会社リコー

- Globe Telecom

- TELUS International

自社でDaaS導入後のイメージをつかむために、ぜひ参考にしてください。

株式会社リコーの事例

株式会社リコーは設計開発環境のコスト削減を実現するためにAVDを導入しています。

同社は拠点ごとにCADサーバーを導入していましたが、連携やアップデートのコストが高いことに課題を抱えていました。加えてコロナ禍も相まって、クラウドへの移行を決意します。

そこでコスト削減に加え、拠点間でのデータ同期が不要なAVDの導入を決めています。Microsoft 365との連携が容易なことも評価しました。同社はAVD導入によって課題解決に成功したため、別チームへの展開も進めています。

参考: Microsoft

Globe Telecomの事例

Globe Telecom社はフィリピンの大手通信サービス企業です。 同社はAmazon Workspacesを導入し、支払い処理プロセスを一新しました。

同社は紙の請求書で支払い処理を行っていました。しかし、コロナ禍をきっかけに紙の支払い処理に限界を感じ、自動化を決意しています。しかし、利用していたRPAだけでは思うように課題を解決できなかったため、RPAを動かす環境としてAmazon Workspacesを導入しました。セキュリティ面の不安解消やリソースの柔軟性の高さが決め手となっています。

「結果的に最小限のコストで課題を解決できた」と同社の幹部が語っています。

参考: Amazon

TELUS Internationalの事例

TELUS Internationalはカナダの通信会社です。 同社はコロナ禍でも生産性を落とさずに業務を継続するためにGCPのDaaS itopiaを導入しました。

DaaSを選んだ理由として以下があります。

- インターネット接続のみでアクセスでき、業務の生産性を維持できること

- オンプレミス環境と行き来が容易なこと

- Google WorkspaceやActive Directorとの連携でユーザー認証機能を容易に実現できること

結果として、同社はリモートワークを推進しても高品質のサービスを提供し続けています。

参考: Google

まとめ

DaaSは従来、各企業が独自に行ってきたサーバーの運用やクライアント端末の管理を低コストで行えるようになります。DaaSはVDI環境を提供しているため、従来のクライアント端末より高いセキュリティ性を持ち、社外に端末を持ち出す際の紛失や情報漏えいなどのトラブルを事前に回避できるサービスです。DaaSの概要と特徴、メリットを押さえて自社に相応しいDaaSの種類を選択しましょう。また、DaaSとVDIの違いを知ることで、より安全で低コストのVDIの導入を実現できます。